Inhaltsverzeichnis

- Was ist der Atlaswirbel – und warum ist er so wichtig?

- Symptome einer Atlasfehlstellung: Wie sie sich zeigen können

- Ursachen: Warum verschiebt sich der Atlaswirbel?

- Risiken einer unbehandelten Atlasfehlstellung

- Wie funktioniert eine Atlaswirbel-Korrektur?

- Übungen zur Stabilisierung des Atlasbereichs

-

Wann sollte ich zur Therapeutin oder zum Arzt?

1. Was ist der Atlaswirbel – und warum ist er so wichtig?

Der Atlaswirbel, medizinisch C1, ist der oberste Halswirbel und trägt buchstäblich den Schädel, benannt nach dem Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie. Anders als andere Wirbel besitzt er keinen Wirbelkörper, sondern besteht aus einem knöchernen Ring, der den Übergang zwischen Schädel und Wirbelsäule bildet. Gemeinsam mit dem darunterliegenden Axis-Wirbel (C2) ermöglicht er rund 70% der Beweglichkeit des Kopfes, vor allem die Drehung und das Nicken.

Er umschließt zentrale Nervenbahnen und Blutgefäße, darunter auch die Arteria vertebralis, die das Gehirn mit Blut versorgt. Eine Fehlstellung kann daher weitreichende Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und die Durchblutung haben. Schon geringfügige Verschiebungen können Reizungen oder Fehlspannungen auslösen, was häufig zu Symptomen wie Kopfschmerzen, HWS Blockaden, Schwindel durch Atlaswirbel oder Sehstörungen führt.

Wir zeigen dir in diesem Blog Symptome für eine Atlaswirbel-Fehlstellung und wie du selbst eine Korrektur durchführst.

2. Symptome einer Atlasfehlstellung: Wie sie sich zeigen können

Eine Atlasfehlstellung bleibt oft lange unentdeckt, obwohl sie sehr verbreitet ist. Studien gehen davon aus, dass rund 20 bis 30% der Bevölkerung an einer subklinischen Fehlstellung des Atlaswirbels leiden. Die Beschwerden sind häufig diffus und schwer zuzuordnen: Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Ohrgeräusche (Tinnitus), Sehstörungen, Schwindel durch Atlaswirbel oder ein dumpfer Druck im Hinterkopf zählen zu den häufigsten Symptomen.

Auch chronische Verspannungen, Müdigkeit und wiederkehrende HWS Blockaden können mit dem Atlas in Zusammenhang stehen. Die Diagnose erfolgt in spezialisierten Praxen meist über eine Kombination aus manueller Funktionsprüfung, Haltungsscreening, neurologischen Tests und je nach Bedarf bildgebenden Verfahren wie Röntgen oder MRT.

3. Ursachen: Warum verschiebt sich der Atlaswirbel?

Der Atlaswirbel ist aufgrund seiner anatomischen Lage besonders anfällig für Fehlstellungen. Schon geringfügige Verschiebungen, sogenannte Subluxationen, können ausreichen, um funktionelle Störungen auszulösen. Häufige Ursachen sind Schleudertraumata, etwa durch Autounfälle, Sportverletzungen oder Stürze auf Kopf und Nacken. Auch wiederholte Mikrotraumata durch einseitige Belastungen im Alltag, zum Beispiel durch ständiges Arbeiten vor dem Laptop in vorgebeugter Haltung.

Selbst bei der Geburt kann der Atlaswirbel belastet werden: Geburtskomplikationen oder Kaiserschnitte können zu ersten Fehlstellungen führen, die sich im Lauf des Lebens verstärken. Auch Zahnfehlstellungen, ein schiefer Biss (CMD) oder eine dauerhaft asymmetrische Körperhaltung, etwa durch falsches Sitzen, können eine Atlasfehlstellung begünstigen.

Die Herausforderung: Solche Verschiebungen bleiben häufig unbemerkt, da sie sich schleichend entwickeln. Deshalb sind präventive Haltungsanalysen und gezielte Bewegung essenziell, um eine Fehlbelastung zu erkennen.

4. Risiken einer unbehandelten Atlasfehlstellung

Eine unbehandelte Fehlstellung des Atlaswirbels kann auf lange Sicht erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Zunächst entstehen lokale Beschwerden wie Spannungskopfschmerzen, HWS Blockaden oder Nackenschmerzen. Mit der Zeit können diese Symptome jedoch auf andere Bereiche ausstrahlen: Der gestörte Informationsfluss zwischen Gehirn und Körper, bedingt durch die Reizung von Nervenbahnen, begünstigt Kopfschmerzen Atlaswirbel, Tinnitus oder Schwindel durch Atlaswirbel.

Da der Atlaswirbel die gesamte Kopfhaltung beeinflusst, wirkt sich seine Fehlstellung auf die Statik der gesamten Wirbelsäule aus. Es kommt zu einem Beckenschiefstand, einer seitlichen Wirbelsäulenkrümmung oder einer muskulären Dysbalance zwischen linker und rechter Körperhälfte. Diese Kompensationsmuster verstärken Verspannungen, führen zu chronischen Rückenschmerzen und können sogar Auswirkungen auf die Kiefergelenke und das Gleichgewichtssystem haben.

In der Praxis zeigt sich: Viele Patient:innen, die jahrelang an chronischen Schmerzen litten, erlebten durch eine gezielte Atlas Korrektur eine deutliche Verbesserung der Beschwerden. Frühzeitiges Erkennen und Behandeln schützt nicht nur vor langfristiger Schmerzchronifizierung, sondern verbessert auch die Lebensqualität.

5. Wie funktioniert eine Atlaswirbel-Korrektur?

Die Atlas Korrektur ist eine gezielte therapeutische Maßnahme, bei der der oberste Halswirbel, der sogenannte Atlas (C1), wieder in seine anatomisch korrekte Position gebracht wird. Dabei kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, allen voran manualtherapeutische Techniken. Diese beruhen auf der gezielten Mobilisation und Manipulation von Gelenken durch speziell geschulte Therapeut:innen, wie etwa Chiropraktor:innen, Osteopath:innen oder Manualmediziner:innen. Viele Patient:innen berichten nach einer Atlaswirbel Korrektur positive Erfahrungen, insbesondere bei chronischen Schmerzen.

Einige Methoden setzen auf sanften Druck- und Dehnungsreize, andere auf vibrierende Impulse mit Spezialgeräten, um die tiefen Muskel- und Faszienstrukturen im Bereich der oberen Halswirbelsäule zu entspannen. Ziel ist es, die Gelenkmechanik zwischen Atlas und Schädelbasis (Occiput) sowie zwischen Atlas und Axis (C2) zu normalisieren und dabei auch die umgebenden Muskeln, Bänder und Rezeptoren wieder in ein funktionelles Gleichgewicht zu bringen.

Wichtig: Eine Atlas Korrektur sollte stets von erfahrenen und zertifizierten Fachpersonen durchgeführt werden, da im Bereich der Halswirbelsäule zahlreiche empfindliche Strukturen verlaufen – darunter Nervenbahnen, Blutgefäße und das Gleichgewichtsorgan. Eine sorgfältige Anamnese, ggf. ergänzt durch bildgebende Verfahren wie MRT oder Röntgen, ist daher unerlässlich, bevor eine Therapie eingeleitet wird.

Aber was kann man selbst machen, um einen stabileren Atlasbereich zu bekommen?

6. Übungen zur Stabilisierung des Atlasbereichs

Nach einer Atlas Korrektur ist es wichtig, die umliegende Muskulatur zu stärken und die Beweglichkeit zu erhalten. Sanfte Mobilisationsübungen, Nackenrotationen und isometrische Halteübungen helfen dabei. Mit gezielten Übungen für den Atlaswirbel zu Hause kannst du aktiv zur Stabilisierung beitragen:

✅ 1. Mikro-Kinnzug (Doppelkinn im Sitzen)

Ziel: Zentrierung des Atlasgelenks, Aufrichtung der Halswirbelsäule

So geht’s:

Setze dich aufrecht ohne Rückenlehne, beide Füße flach am Boden.

Ziehe dein Kinn sanft nach hinten (nicht nach unten!), als würdest du ein Doppelkinn machen.

Halte die Position 5–10 Sekunden, dann lösen.

Wiederholungen: 8–10 Mal

💡Tipp: Du solltest eine Aktivierung tief im Nacken spüren, fast unterhalb des Schädels.

✅ 2. Mini-Nickbewegung – “Ja”-Bewegung im Millimeterbereich

Ziel: Sanfte Mobilisation des oberen Kopfgelenks (Atlas/Occiput)

So geht’s:

Bleibe in aufrechter Sitzhaltung.

Mache eine winzige “Ja”-Bewegung – nur ein leichtes Absenken des Kinns, etwa 1–2 mm.

Langsam wieder zurück.

Wiederholungen: 15–20 Mal, sehr sanft

💡Tipp: Stell dir vor, du möchtest mit einer Feder unter dem Kinn die Luft nicht bewegen – so minimal sollte die Bewegung sein.

✅ 3. Atlaskorrektur durch Rotation mit Fixierung

Ziel: Lösen einseitiger Verspannungen im oberen Nackenbereich

So geht’s:

Setze dich aufrecht, Schultern entspannt.

Lege deine rechte Hand an die rechte Schläfe.

Drehe den Kopf ganz leicht gegen die Hand (isometrisch), ohne Bewegung.

Halte 5–7 Sekunden. Danach Wechsel zur linken Seite.

Wiederholungen: 3–4 Mal pro Seite

💡Tipp: Perfekt bei einseitigem Spannungsschmerz oder Schwindel.

✅ 4. Atlaskorrektur mit gezielter Seitneigung

Ziel: Entlastung der Muskulatur, die den Atlas seitlich zieht

So geht’s:

Sitze aufrecht

Neige den Kopf sanft zur rechten Seite.

Optional: Rechte Hand auf linken Kopfbereich legen und sanften Zug ausüben.

Haltezeit: 20–30 Sekunden, dann Seitenwechsel

💡Tipp: Du solltest ein leichtes Ziehen im seitlichen Nacken spüren – kein Schmerz!

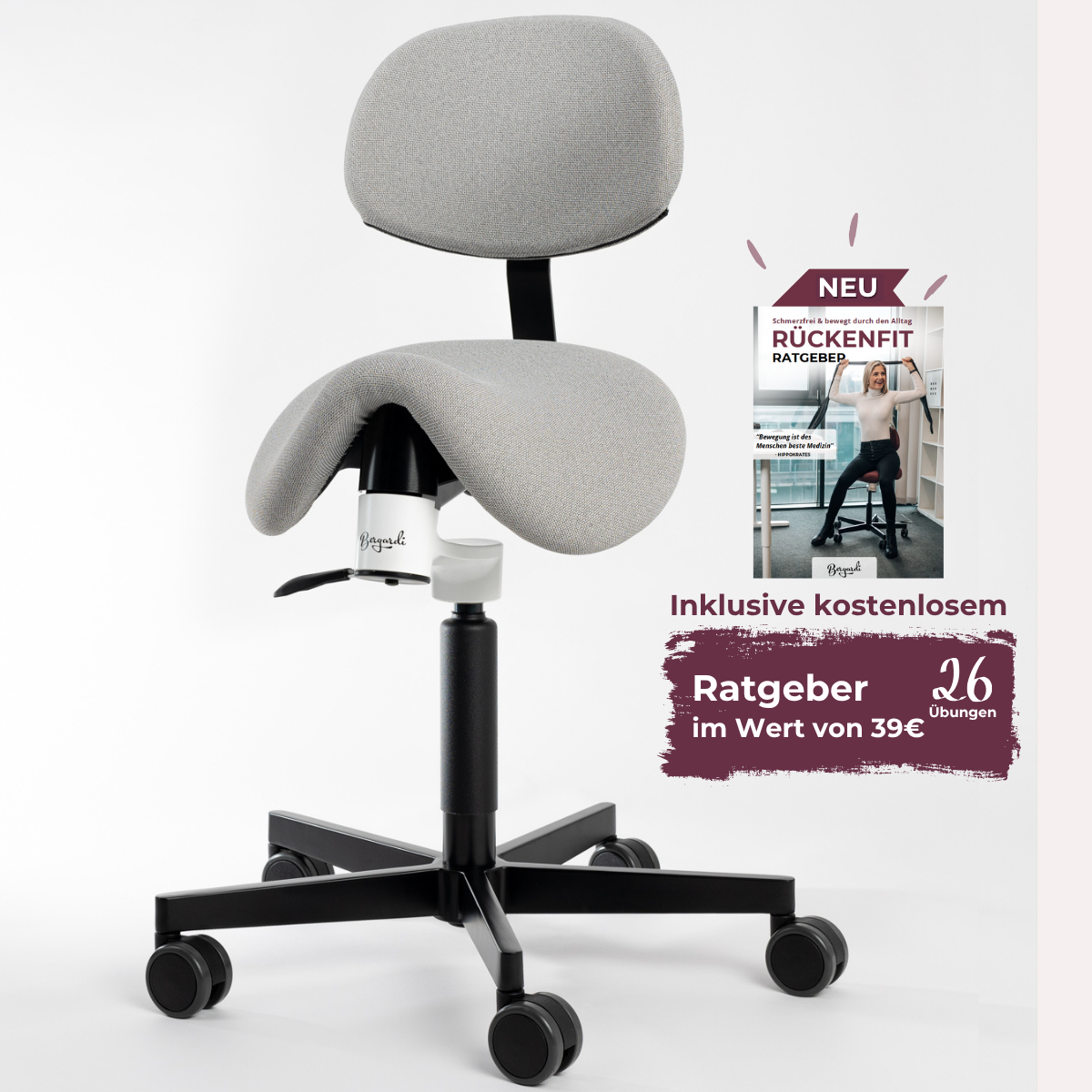

Wie man mit einem Aktivstuhl den Atlas korrigiert:

Die Aktivstühle von Bergardi basieren auf einer klinisch geprüften Sitzmechanik, die gezielt auf die Stabilität und Mobilität der Wirbelsäule wirkt, insbesondere im sensiblen Bereich der Halswirbelsäule und des Atlaswirbels. Durch die aufrechte Sitzposition in Kombination mit der sanften, geführten Bewegung der patentierten Smart Moving Technologie bleibt der Oberkörper in einer natürlichen Aufrichtung. Das aktiviert die tiefliegende Nacken- und Rückenmuskulatur und stärkt die posturale Kontrolle.

Durch den Bergardi-Stuhl bleibt die Wirbelsäule aufrecht, was sich auch positiv auf den Atlaswirbel auswirkt.

Die Stühle sind nicht nur klinisch geprüft, sondern werden auch von Ärzt:innen, Osteopath:innen und Physiotherapeut:innen aktiv empfohlen, da sie sich hervorragend in therapeutische Konzepte integrieren lassen. Wer mehrere Stunden täglich sitzt, profitiert spürbar von den gesundheitsfördernden Mikroimpulsen. Bergardi-Stühle sind damit ein aktives Trainingsgerät für die Wirbelsäule.

7. Wann sollte ich zur Therapeutin oder zum Arzt?

Wenn Beschwerden wie Schwindel durch Atlaswirbel, wiederkehrende HWS Blockaden, Nackenverspannungen oder Kopfschmerzen Atlaswirbel trotz verbesserter Haltung, gezieltem Training oder ergonomischer Maßnahmen bestehen bleiben, ist eine medizinische Abklärung dringend empfohlen. Auch Symptome wie Taubheitsgefühle in Armen oder Händen, Sehstörungen, Tinnitus oder ein anhaltendes Gefühl von Instabilität im Kopf können auf eine Fehlstellung im Atlasbereich hinweisen.

Ein:e Hausärzt:in kann zunächst eine grundlegende neurologische und orthopädische Untersuchung vornehmen und gegebenenfalls zu Spezialist:innen überweisen. Expert:innen sind Manualmediziner:innen, Osteopath:innen oder Chiropraktor:innen, die auf die Atlas Korrektur spezialisiert sind. In manchen Fällen sind bildgebende Verfahren wie ein MRT der Halswirbelsäule oder eine Funktionsanalyse notwendig, um ernsthafte strukturelle Probleme wie Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen oder Instabilitäten auszuschließen.

Besonders wichtig ist: Je früher eine gezielte Diagnose gestellt und eine Atlas Korrektur eingeleitet wird, desto besser lassen sich chronische Fehlbelastungen, muskuläre Dysbalancen und langfristige Folgeschäden vermeiden. Denn eine dauerhaft verschobene Atlasposition kann – unbehandelt – die gesamte Körperstatik negativ beeinflussen und sowohl das vegetative Nervensystem als auch die Durchblutung im Kopfbereich beeinträchtigen.